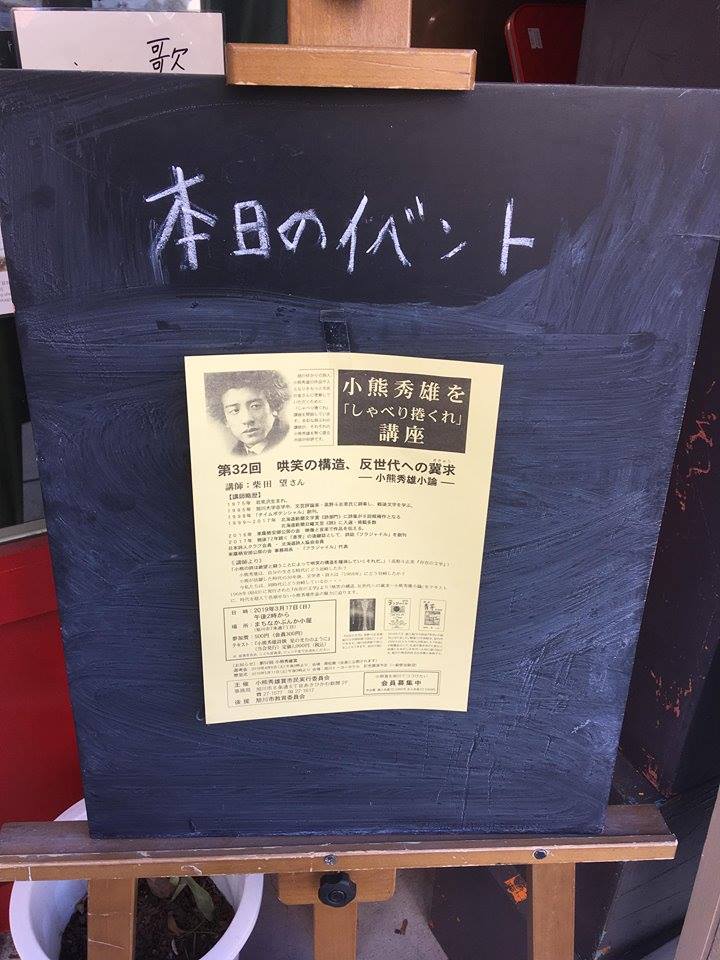

■3月17日(日)、14時より、まちなかぶんか小屋(旭川市7-7)にて、小熊秀雄賞市民実行委員会主催による第32回「しゃべり捲くれ」講座、―「哄の構造、反世代への冀求」と題し、柴田がお話をさせて戴きました。

「あらゆる面において急速なる失速状態が始まった。高度消費社会が実現されつつあり、その虚飾のなかで廃墟は美しく輝いていた」(四方田犬彦・福間健二編『1968 文学』筑摩選書)

小熊秀雄の詩精神が高度消費社会である現代にも生き続け、この資本主義社会に「ケンカを売っている」という仮説。いま、私たちの生きる〈所有〉の社会、〈所有する〉ことが存在の意義であり、それを基準に法律も整備され、善悪が定められています。しかし、果たしてそれだけで本当にいいのか? その常識から逸脱したあらゆる視点から、人間の存在を真に考えるということを、私たちはどれだけ行っているか、それは文学や哲学や思想の仕事ではないか、という問いを、高野斗志美先生の論から、お話させて戴きました。

高野先生を憶いだし、最後のほうで、涙がこらえきれなくなってしまい、誠に申し訳ございません。会場へお越し戴きました皆様、貴重な機会を戴きました小熊秀雄賞市民実行委員会の皆様、橋詰会長、氏家実行委員長、中野様、「あさひかわ新聞」の工藤様、まちなかぶんか小屋の有村様、御協力戴きました「フラジャイル」同人の皆様へ心より御礼申し上げます。

***講義録***

みなさんこんにちは。本日は小熊秀雄を「しゃべり捲くれ」講座にお越しいただき、誠にありがとうございます。本日お話をさせて戴きます、柴田望と申します。本日はどうぞ宜しくお願い申し上げます

最初に、私が何者かということを簡単にお話させて戴きたいと思います。私は昭和50年に岩見沢市で生まれまして、中学高校時代は完全に音楽ばかりやっておりました。バンドをやったり、後で聴いて戴きますが、パソコンで曲を作ってお金を稼ぐといったことをしており、当然あまり勉強は致しませんので、入れる大学というのは限られておりました。

運よく旭川大学というところに入れてもらいまして、1年目は現学長の山内亮史先生のゼミで学んでおりました。社会学の山内先生は、学校5日制のための活動の積極的に行われたり、中島みゆきや尾崎豊の研究もされて、感性の若く情熱的な山内先生の指導に、大きな影響を受けました。

山内先生のゼミは素晴らしかったのですが、当時私が興味を持っていたのは、大学生にありがちですが、過激な60年代に開花した、ロック音楽、ドアーズやルー・リードのような、

文学と音楽、または映像や演劇などが融合した芸術形態でありました。ジム・モリソンのドアーズというのは、ウィリアム・ブレイクの詩を引用したハッスクリーの「知覚の扉」から取られていますし、ニーチェやランボーの影響を受けていた。27歳で亡くなる直前まで、詩の朗読をレコーディングしていた。UCLAで学んで、実験的な映画も撮っていた。

また、このルー・リードというミュージシャンは、詩人として文学の賞も受賞している方で、ニューヨークという都市そのものを人間の本質としてえがく文学者として、オルタナティブ、ポストロックの世界、後続のポストモダン作家たちにとって、ある意味ではボブ・ディラン以上に影響力のある詩人でした。2013年に亡くなっています。

こうした文学と音楽を融合した最初期の代表的なミュージシャンの影響を遡っていくと、1950年代に活躍したビート・ジェネレーションというアメリカの文学のムーブメントが見えてきます。『路上』のジャック・ケルアック、アレン・ギンズバーグ、ウィリアム・バロウズ、資本主義社会に打ちのめされながら人間の在り方を様々な表現方法で追及した、現在もジャンルを超えた多大な影響力を誇る芸術家たち。これも大学生にありがちですが、私は非常に好きで、こういうものばかり読んでいました。日本の詩は吉増剛造作品しか読んでいなかった。思潮社の現代詩手帖なんかも、高野先生から全巻戴いたのですが、他の日本の詩は読んでも何だか気持ちが昂らないし、かっこいいのは吉増剛造さんだけだったので、仕方がない(笑)のです。

ビート・ジェネレーションの詩人たちの影響をさらにさかのぼると、エズラ・パウンド、TSエリオット、ディラン・トマス、小説家はヘンリー・ミラーやジェイムス・ジョイス、ランボーやボードレール、ニーチェ、ドストエフスキー、もっと以前への古典への言及も当然出てきます。

だからロック・ミュージックというのは、正統な文学の系譜なんだ、ということを私は大学で、ある先生の授業で、作文に書きました。「文章構成法」という授業です。その授業は、ただの文章の書き方だけではなく、1回目からソシュールの言語学、ラングとパロールといったことも教えてくれました。

その先生は、柴田の言うことはよくわかる、と理解してくれた。そして、ボブ・ディランが好きだと仰って、片桐ユズル訳の全詩集を見せてくださいました。私はピアノを弾きますが、その先生は、じゃあ君はぼくの授業でピアノを演奏してくれと、ぼくの授業は論理的すぎるから、感性を広げなきゃだめだと言って、「文章構成法」の授業で演奏する機会を与えてくれました。

その先生が、この方です。高野斗志美先生。文芸評論家で、安部公房・井上光晴、倉橋由美子評論の第一人者、旭川大学名誉教授、三浦綾子記念文学館の初代館長を務められた方です。

小熊秀雄の詩が大好きで、研究をされていました。本(高野斗志美『小熊秀雄―青馬の大きな感覚』 (花神社 1982年)も出されていますし、塔崎健二さんの『灰色に立ち上がる詩人 -小熊秀雄研究』(塔崎健二 著 ; 『小熊秀雄研究』編纂委員会 編 ; 高野斗志美 監修 旭川振興公社)の監修も高野先生がされています。

大学2年で、高野ゼミに入り、戦後文学を学び、ゼミが終わっても卒業しても毎週研究室に通いました。私の下手な文章も読んで戴き、基本的な添削をしてくださいました。結局、高野先生の何が凄いのかというと、年齢が70代でも20歳代の我々よりもずっと鋭い、芸術を見るまなざしもそうですし、あの難解かつ哲学的な、書いている文章も、前衛そのもの、この方は本当の、文学者であり、哲学者であり、芸術家なんだ、ということが学生にもわかる、厳しくて、優しくて、とても人気のある先生でありました。

例えば我々若者が憧れているような有名なミュージシャンやポストモダン作家が読んでいる古典や哲学について、先生に聞いたら、全部知っている。哲学の博士ですから。フッサールは、現象学はどうだとか、閉塞された現代を打破する神話的手法とは何か、例えばマルケスなのか、フォークナーなのか、中上健次なのかとか、そんなことを学生に言ってくれるのは高野先生だけでした。

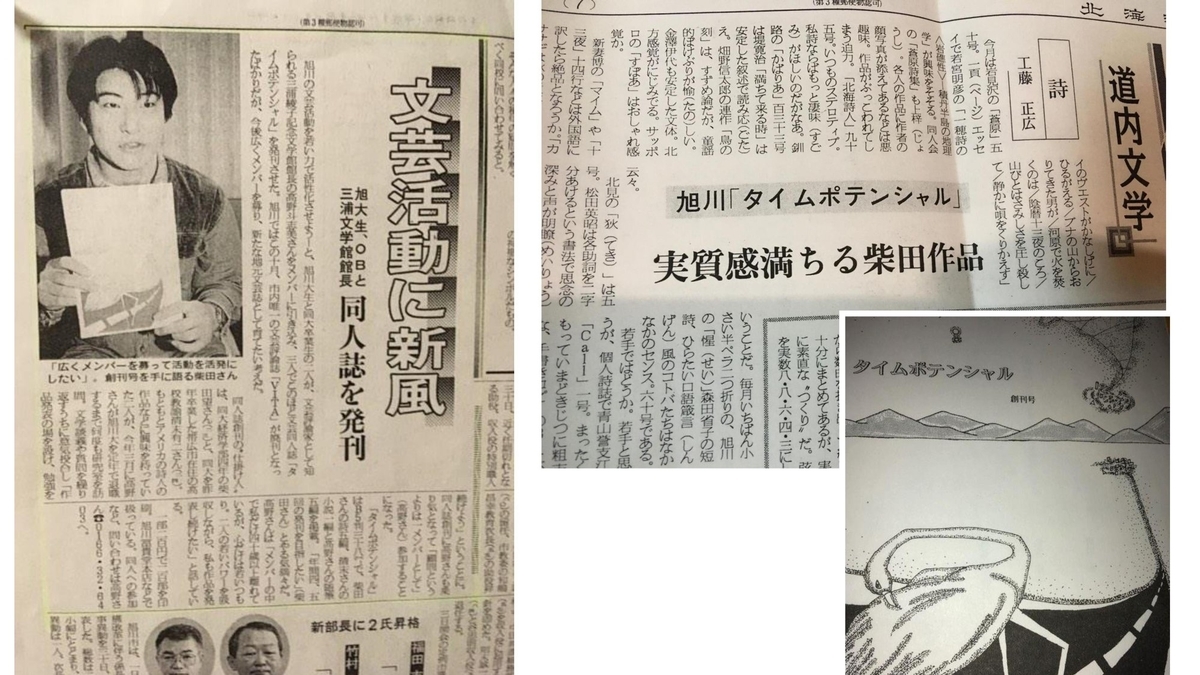

高野先生がとにかくやれと、励ましてくださいまして、「タイムポテンシャル」という文芸同人誌を在学中に創りました。創刊号は富貴堂さんで、本店とメガ店で、100冊以上売って戴きました。まだ文学資料館には展示して戴いています。作品を発表して、発信していく取り組みから、多くを学ぶことができました。

昨年終刊となりました、戦後72年続いた北海道で最も古い詩誌「青芽」(富田正一主宰)の後継として詩誌「フラジャイル」を創刊した際、1998年に「タイムポテンシャル」を創刊した経験を活かすことができました。この「フラジャイル」は詩のマチ旭川を復興することを目標に、現在まで四号発行致しております。創刊の朗読会は、このまちなかぶんか小屋で行わせて戴きました。また、この「フラジャイル」のメンバーで、今年の1月27日、小熊秀雄賞市民実行委員会主催による朗読会「リッジ・リーディング」を行わせて戴きました。このフラジャイル、創刊メンバーでさいたまの詩人、二宮清隆さんは、高野先生の北高時代の教え子、私にとっては兄弟子となります。

今日ご紹介するのは、炎のような評論を書いた、哲学者としての視点から大江健三郎や安部公房、倉橋由美子といった、当時新しい前衛と言われた文学を論ずる文芸評論家として、あらゆる文芸雑誌に評論を書き、全国的に活躍をしていた若き高野先生が、1968年という激動の時代に上梓した三一書房から出された評論集『存在の文学』という本、当時39歳の高野先生にとって、はじめての評論集です。

あとがきには「昭和35年から昭和42年の期間にわたしが書きためたもののなかから

いくつかをえらび、それに小熊秀雄論を加えて一冊としました」と書いてあります。すると、この本の最後に収められている小熊秀雄論が書かれたのは1968年、昭和43年であろうと推測されます。東大紛争、日大紛争、学生運動が拡大し、日本全国でデモや集会が行われた、アメリカでも先ほどご紹介した、ミュージシャン達が活躍した時代、ベトナム戦争反対の機運が高まり、コロンビア大学が閉鎖され、キング牧師が暗殺され、全米各地で人種暴動が発生、ケネディ上院議員も暗殺された、フランスは5月革命、チェコスロバキアではプラハの春、世界各地で暴動や大規模デモ、暗殺などの大事件が多発した年でありました。

そういう時代に、小熊秀雄のことを高野先生がこのようなタイトルで書いたというのは、小熊秀雄という人が生きた時代のことを考えると、これは実は、ものすごく意味のあることなのではないだろうか、と思い、今回お話をさせて戴きたい次第です。

また、旭川の地で活躍した文芸評論家が、旭川ゆかりの小熊秀雄について論じた、その高野斗志美が小熊をその時代に何故、どう論じたのかという研究が、ぜひ行われるべきと思うのですが、あまり行われてはいない様子ですから、私ではまったく役不足ではございますが、ぜひこうした研究も今後、専門家の間で活発に行われることを祈念致しつつ、本日のお話をさせて戴きます。この論のタイトルは「哄笑の構造・反世界への冀求」と書かれています。

まず、哄笑とはいったい何のことでしょうか。哄笑する、とは、大口をあけて笑うこと。どっと大声で笑うこと。「腹をゆすって哄笑する」非常に明るいイメージです。

そして構造とは、物事を成立させる各要素の機能的な関連、仕組みを表します。高野先生は哲学者ですから、構造主義など、哲学の言葉で考えていたかもしれません。

とにかく、《哄笑の構造》という言葉で、小熊秀雄作品の特徴を言い表そうとしています。

次に、「反世界の冀求」とあります。これは一個ずつ見ていきます。「反世界」とは何か?辞書を引くと、物理学の言葉で、われわれの世界の物質構成の基本的粒子とは逆の、反粒子からなると考えられる世界。とあります。こういう言葉がすぐ出てきてしまうので、高野斗志美は難しい、と言われる方が多いのですが、もうちょっと我慢してみていきます。反粒子とは何か? ある素粒子(または複合粒子)と比較して、質量とスピンが等しく、電荷など正負の属性が逆の粒子を言う。反粒子が通常の粒子と衝突すると対消滅を起こし、すべての質量がエネルギーに変換される

つまり、まったく逆のもの同士が衝突して、エネルギーが生じる、このように理解できます。じつはこれは、安部公房論や井上光晴論も含め、高野斗志美先生の書かれたものを理解する上で、非常に重要なカギと言えます。

この本をご存知でしょうか。佐藤喜一氏によって書かれた名作「小熊秀雄論考」です。

昨年発行された、石川郁夫先生の素晴らしい評論、道新文学賞佳作を獲られた『佐藤喜一 ・記憶への傾斜・内的漂白の封印』(あさひかわ学研究会)にも紹介されている、この佐藤喜一氏の『小熊秀雄論考』が第一回目の北海道新聞文学賞を受賞、それを契機に小熊秀雄詩碑が建立され、「小熊秀雄賞」が設けられ、現在も続いている。この本をずっと読んでいきますと、終わりの方に、引用された衝撃的な一文が登場します。

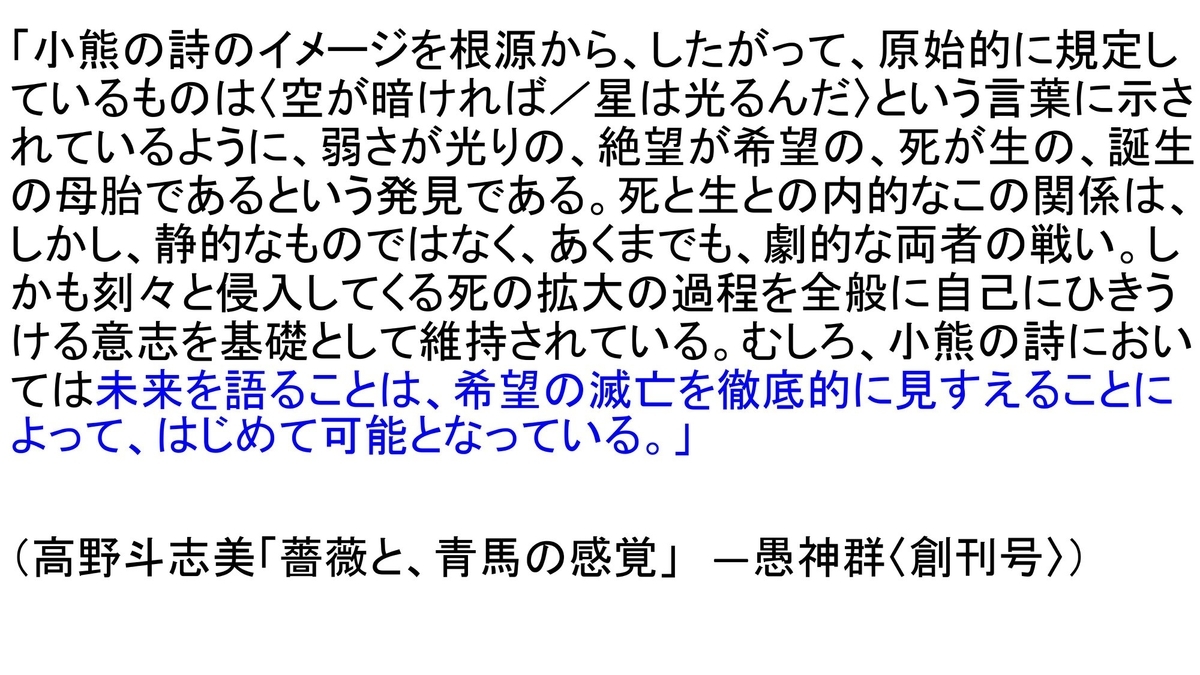

そのまま読みます。「小熊の詩のイメージを根源から、したがって、原始的に規定しているものは〈空が暗ければ/星は光るんだ〉という言葉に示されているように、弱さが光りの、絶望が希望の、死が生の、誕生の母胎であるという発見である。死と生との内的なこの関係は、しかし、静的なものではなく、あくまでも、劇的な両者の戦い。しかも刻々と侵入してくる死の拡大の過程を全般に自己にひきうける意志を基礎として維持されている。むしろ、小熊の詩においては未来を語ることは、希望の滅亡を徹底的に見すえることによって、はじめて可能となっている。(高野斗志美「薔薇と、青馬の感覚」 ―愚神群〈創刊号〉)」

高野先生が愚神群の〈創刊号〉に書いた文を、佐藤喜一氏が歴史的著書『小熊秀雄論考』の中で引用しています。「死が生の、誕生の母胎であるという発見」「未来を語ることは、希望の滅亡を徹底的に見すえることによって、はじめて可能となっている」 これは、先ほどの反世界、反粒子の話に通じるものがあると思いませんか?

もう一つご紹介します。思潮社から出されている「現代詩文庫」ですね。井上光晴詩集の解説は、なんと高野先生と野間宏が書いています。高野先生のほうが先に載っています(笑)。ここで井上光晴の詩を論ずるとき、高野先生は小熊秀雄の作品を引用しています。

その個所から読んでみます。〈薔薇は闇の中で/まっくろに見えるだけだ、もし陽がいっぺんに射したら/薔薇色であったことを証明するだろう〉(「馬車の出発の歌」)。たぶん、絶望をはげしくしりぞける人間は、その深さを、だれよりもよく知解しているのだ。そうでなければ、絶望の深渕にすくう希望のおろそしさを、かれは、あかしたてることはできないだろう。井上光晴は、絶望にふかく執着するが、そのことによって、ぎゃくに、生命力の再分布という、ものすさまじい幻にむかって、自己を強烈に撃ちすえかりたててやまない。(高野斗志美「井上光晴詩論」)ということですが、凄いですね。「撃ちすえかりたててやまない。」とか普通言わないですよね。救いのない情況をひきうけながら、そのひきうけによって、かれの生存にすくう光への欲望を、たえまなく触発する。これも先ほどの反世界に通じる。物理学の知識は私にはないですけれど、高野先生が「反世界」という言葉をどのように文学的に知覚して、使ったかということは説明がつく、と思います。

安部公房の小説や戯曲の中で、人間が人間以外のものになる。例えば棒にならざるをえないという絶望的な状況が描かれる。先月東鷹栖公民館で、「棒になった男」という作品を朗読致しました。(東鷹栖安部公房の会 サウンド・音楽と映像による朗読会~『棒になった男』2019年2月23日実施) 人間が棒へ、人としての価値のないものへ、本質的な変形を強いられる絶望的な状況を発見する。自己変革の新しい拠点を創出するためなのだという壮絶な論が、高野先生の『安部公房論』(昭46・4 サンリオ山梨シルクセンター出版部 サンリオ選書)では展開されます。

これにも、「反世界」の、式が当てはまると思います。だから高野先生の書くものは難しい難しいとばかり仰っている方にはですね、実はかなりシンプルな構造で展開されている部分も見受けられますことをお伝えしています。

かなり安直に批判を恐れず申しますと、高野先生の評論は、「絶望をひきうけることで光を見出す希望の文学」です。このことは高野先生にも話したことがあるのですが、

ドストエフスキーの代表的な長編小説作品、『罪と罰』や『カラマーゾフの兄弟』は、主人公は絶望的な状況をくぐり抜け、しかし結末は神の強烈な愛の光に包まれますよね。高野先生は洗礼を受けられるとき、ご自分をドストエフスキーの弟子だと仰っていましたので、影響はあるのかな、と思っております。

最後に「冀求」とは何か、これは強く願い求めること。という意味ですね。いまはそうじゃない、だけど将来はこうりたい、強く願うことが、すべての芸術作品の原動力であり、フィクションを書くときの、創作の出発点ではないかと考えます。

例えば、昨年亡くなられたさくらももこさんの「ちびまる子ちゃん」に登場する、大変やさしいおじいさんのキャラクター(友蔵)がいますが、さくらももこさんのエッセイなどを読むと、実際のおじいさんはものすごく意地悪で恐ろしい、酔っ払いで最悪のおじいさんだった。だから漫画の中では理想的なおじいさんを書こうと決意されたということです。漫画の中のおじいさんは、まるちゃんの最大の理解者で、素晴らしいおじいさんですね。

それから、3年前に亡くなられた、世界的に有名なこの歌手をご存じでしょうか。彼の名前はイェオルイオス・キリアコス・パナイオトゥ…。ギリシャ系の父とユダヤ系の母との間に生まれた内気な少年は、自分の中で架空のヒーローを想像してノートに書き続けました。弱くて内気な自分とはまったく正反対の理想像。いつか自分がその人のようになりたいと思い続けました。歌手としてデビューしてから、その架空のヒーローの名前を自分の芸名にしました。強くて心優しきヒーローの名前が「ジョージ・マイケル」。世界中を熱狂させ、亡くなった後、慈善活動で多額の寄付をしていたことが判明しました。

高野斗志美先生が小熊秀雄の作品の特徴を言い表すときに「哄笑の構造」「反世界の冀求」というタイトルを使って論じようとした、とてもミステリアスなタイトルです。

哄笑の構造…大声で笑うことを成り立たせている部分部分の組み合わせ方。または組み合わされた全体の仕組み。それではその構造を組み立てている材料は何か、どのような仕組みで成立しているのか?

反世界の冀求…われわれの世界を構成しているものとはまったく正反対の性質のものによって作られていると考えられる世界を強く願い求めること。それでは、どのような世界に対する反世界を求めたのか、なぜ求めたのか?

こうした疑問が浮かんできます。

そしてこの高野先生が書いた小熊秀雄論を読んで、私は、詩とは何か?どのように書かれるべきものであるかということを、非常に深く考えさせられました。今回、小熊秀雄賞の応募された111冊の詩集を読ませて戴き、選考の下読みに参加をさせて戴いたのですが、そのときも、この高野先生の論を読み、どういうポイントで詩を評価すべきか、真剣に考え、取り組ませて戴きました。そのポイントも拾いながら内容のほうに進ませて戴きたいと思います。

一つ目のセクションから読んでいきます。(テキストP259~262 本文を朗読)

いかがでしょう。まず、小説家批判ということは、小熊秀雄を語る上で重要なキーワードになります。佐藤喜一氏の『小熊秀雄論考』にも、このように書かれています。「小熊秀雄ほど、日本の詩壇において、小説文学、散文精神に真っ向うから盾つき、挑戦し愚弄し蔑視し、彼の持つ風刺的発想をそれによって磨きすました詩人はかつてないだろう。彼は実に詩の方法を実に小説家に対する嫌悪憎悪から出発させたといってよい。」そして実際に小熊秀雄によって書かれた小説家への悪口がたくさん紹介されている。小熊秀雄の「文壇風刺詩」の冒頭に、「僕が小説家に対して、反感を抱いていることは確かだ」それは、「詩を攻撃的な武器として成立させておかなければならないという社会的欲望から出たものだ」と書かれています。

高野先生は、ここで批判されているのは長編小説という形式だとか、小説一般ではない、そうではなくて、当時の小説家たちに多く見られた「微温な主体状況」を、生ぬるい感じを、批判し、当時の文壇の在り方に疑問を呈しています。「観客ばかり気にしている興行師のような根性で/読者の数を気にしながら通俗な小説を書く」そんな小説家を批判することで、小熊は詩の在り方、姿勢を明らかにしようとしています。

その姿勢は何かというと、「真理の透徹性と純潔性を貫かせる。」商業主義的な文学の在り方とは異なるということを言っている。そして民衆から言葉が剥奪されてしまおうとしている政治的暗黒の時代のなかで、《民衆の言葉としての詩》が《剛直な楽天性》《激烈な哄笑のエネルギー》が犇めいているというのが作品の特徴である、

民衆の底なる声に自己を賭け、絶望の時代を破ろうとした、というのが小熊秀雄の姿勢である。「その詩のリズムの根拠をもし、小熊のプロレタリア性のうちに無媒介に求めようとするならば、時代の絶望をうち破ろうとした小熊主体内部の熱い問題性は雲散霧消してしまうだろう」と書かれています。

単なるプロレタリア文学、という一括りでまとめてしまうことはできない、壷井繁治氏の文を引用し、その内容を認めた上でなお若干のことをぼくはいう必要があると思うのである。ということで、プロローグになっています。

2章目を読んでいきます。(テキストP263~267 本文を朗読)

「小熊の詩は絶望と戦うことによって哄笑の構造を獲得していくそれだ」「絶望との邂逅がなければけっして開かれることがなかった詩の領土である」…詩には「領土」があるんですね。しっかり言い切ってしまっています。これらの表現も、タイトルにある冒頭の「反世界」という言葉に深く関わっている。

そして絶望をどう理解できるかというと、264ページに書かれています。「昭和10年代との関係を頽廃の一点においてとらえ、いまなお存在の核にまでとどいてくる苦痛としてそれを意識することがなければ、いかなるプロレタリア詩人も、小熊を呪縛しようとしていた深い絶望というものを、ついに理解しえないだろう。」

凄いですね…軍国少年として敗戦を迎え、「腹でも切るか」と言ったとき、朝鮮人の友人に「お前たち日本人より、俺たちのほうがずっとつらい思いをしてきたんだ」と言われ、自殺を思いとどまった、そして戦後は体制と戦った高野先生からは、「存在の核にまでとどいてくる苦痛」という言葉が出てくるのですね…。

昭和10年代は・日本プロレタリア作家同盟の解体の後をうけ、革命運動、プロレタリア文学運動の全面的崩壊がはじまっていく時期、《日華戦争から太平洋戦争へと転落する悪時代》の開始である。

戸坂潤氏は、昭和10年に『日本イデオロギー論――現代日本に於ける日本主義・ファシズム・自由主義・思想の批判』という本を発表しています。治安維持法により検挙され、大学を免職、敗戦直前に獄死された方です。『日本イデオロギー論』第14章、「反動期における文学と哲学」(昭和34年)では、《ドストエフスキー式現実》《シェストフ的無限の不安》(悲劇の哲学)に知識人や文学者たちが逃避していく状況が批判されている。シェストフとは、悲劇の哲学のレフ・シェストフのことですね。

小熊秀雄も、革命的精神が解体されていく状況、知識人たちの頽廃を嗤い、かれらを《野性が尽き毛がぬけた犬》と評している。昭和10年、だんだんものが言えなくなっていく時代の中で、小熊は、「しゃべり捲くれ」という非常に危険なメッセージを発信しています。

今日は「しゃべり捲くれ」講座ですので、この「しゃべり捲くれ」という詩作品について、

まとめた動画を、1月27日の朗読会で上映するために作成したものですが、ご覧いただければと思います。文学資料館の御協力で資料の画像を使わせて戴き、私が作った音楽に載せて展開していきます。それではご覧ください。

【動画】「無題」「しゃべり捲くれ」小熊秀雄【小熊秀雄×フラジャイル リッジリーディング 】20190127

https://youtu.be/IYfgpyTjh68

昭和10年という、知識人や文学者たちが、だんだんものが言えなくなっていった時代に、この「しゃべり捲くれ」を発表した小熊秀雄でさえ、昭和15年には、ファシズムを肯定するようなエッセイを書かなければならないような状況があった、という紹介をされて、第2章は終わります。一応触れておかなければ、「知らないのか」という批判する人が出てくるかもしれませんから、文芸評論は戦いであり、戦略が大事だということを高野先生から聞いたことがあります。しかし、小熊秀雄の作品が獲得したもの、到達し地点から見れば、この程度は問題ではない、壮絶な論が3章からはまた、再開されます。

3章目を読んでいきます。(テキストP268~273 本文を朗読)

「鶯の歌」が紹介されています。先ほどの2章まで論じられた「反世界の冀求」の結晶とも言える作品として挙げられている。絶望を母胎として絶望そのものを破壊していこうとする発想の「弁証法」。スクリーンにはこの詩の各行、絶望を青で、希望を赤で色を付けてみましたけれども、《憤怒の夜》をくぐり抜けてきたからこそ、小熊はすべての希望を断たれた人間たちに向って、地を這う声で、しかし存在の核にひびいていく声でいうことができた。

《きみはそこから首尾一貫した、よろこびの歌をひきずりだせ》

3章はこの反世界の式から、一歩奥へ踏み込みます。骨組みを追っていきますと、小熊秀雄の、生と死の分かちがたい関係へ、自己を追求していく激しい力のうちには、「虚無への強烈な欲望」があると語っています。哲学者である高野先生が「虚無」という言葉を使うということは、その裏には当然、ニーチェの能動的ニヒリズムや永劫回帰の思想につながっているはずです。また、塔崎健二さんの本でも紹介されている小熊秀雄の詩「無神の馬」にも、「私の虚無は/悔恨の苺を籠に盛つてゐる/私は食べながら笑ひ泣き悲しみ怒り/朝日が昇るとけろりとしてゐた」。「虚無」という言葉が使われます。

「その虚無の地帯にひそむものは、自由である、自由のイメージである。そしてそれをぼくはいま、小熊の精神の原始と呼ぶつもりだ。むろん、原始としてのその自由のイメージは無産者としての小熊の精神の根底に生きているそれである。」

無産者という言葉がでてきます。資産をもたない、労働者階級のことです。ここでようやく、

暗さと光、死と生、絶望と希望の反世界の話から、所有と欠如の二元論に進んでいきます。

所有を手放していく。自分の肉を与えることで、故郷である海に近づいていった『焼かれた魚』や、首をはねられて命の所有を失っても賑やかに唄を歌う「土の中の馬賊の唄」、が例として挙げられています。

そしてサルトルが論じたジャン・ジュネの論が紹介されていますが、『泥棒日記』のジュネは《存在を所有によって規定する社会》で、「存在するために所有しようと思う」。しかし小熊秀雄はそれとは逆で、「存在するために所有を廃棄する」のだと。凄いですね、こんなことを論じたのは高野先生だけだと思います。

では、どうして小熊秀雄はわざわざ所有の社会から排除されて欠如の世界を疾駆することを選んだのか。「所有の社会」とはつまり、資本主義のことですね、欠如というのはその反対である。そう考えたとき、小熊秀雄はたった一人で、【資本主義社会にケンカを売った】のだ、ということが書かれていると考えられます。この昭和10年代の暗黒時代に、ここまでの覚悟を引き受けて、詩人としての活動を展開できたのは小熊秀雄だけなのだ、ということが書かれている。

冒頭に記されている、商業主義的な小説家たちの文壇の世界を資本主義というのなら、それとは違うあり方で、詩を展開している。「終わりない地平線にむかって無限の疾駆」と高野先生が書く時、ここまでの地平に小熊秀雄は到達していたんだということを表していると考える可能性を考えながら、私はこの論を読んでおりました。

もう一度、この画面、【資本主義社会にケンカを売った】という言葉を見ながら、高野先生の論を読んでいくと、見えてくるものがあると思います。「虚無を望むこと。そのことによって、欠如の印しをおしつける〈所有〉の社会の呪縛を焼きはらい、〈所有〉そのものを否定すること、そのことがかれの行うべきいっさいとなるだろう。〈所有〉の廃絶。」

私たちの生きる資本主義社会は〈所有〉の社会、〈所有〉することが存在の当然の意義のように感じられている。〈所有する〉ことを基準に法律も整備され善悪が定められていますね。 しかし、果たしてそれだけでいいのか? その資本主義社会の常識から逸脱した視点から、人間の存在を真に考えるということを、私たちはどれだけ行っているか、それは文学や哲学や思想の仕事ではないのか?

資本主義社会の、〈所有〉に、魂を奪われた世界で、〈欠如〉を、存在の意味に変貌させようとした。一人の詩人がいた。存在の意味とは何かという問題に真に迫る、これが高野斗志美の小熊秀雄論であると考えております。

旭川大学は経済学部の大学ですが、柴田は2年生のとき、高野先生から、あるとき駐車場で、「きみはどうして文学部に行かなかったんだ、まあいい、これからのエコノミストは、

文学的な感性が必要なんだ」ということ、しっかりと目を見て言われましたので、その言葉は、人生のテーマとして、非常に考えさせられております。

3つ目のセクションまで終わりました。僭越ながら、もし目次を付けるとすれば、

1つめが、小説家批判 民衆の言葉としての詩

2 昭和10年の暗黒時代 絶望と戦うことによって、哄笑の構造を獲得していく

3 〈所有〉の世界からの追放 〈欠如〉の意識を〈虚無〉への志向へ変貌させる

絶望と哄笑、所有と欠如という反世界のキーワード、論全体のタイトルも今見返すと、意味が変わってきます。

P274~275 最後の章に進みます。

「ぼくはあまりにも深読みしすぎている」という言葉が非常に高野先生らしい…夢中で何かを論じてですね、はっと気づいて、髪をかきあげて、急に客観的なお話されるという、そういうしぐさが、高野先生にはありました。そして《所有の社会》の下に喘ぐ人間の世界=この評論から50年経った今現在が、まさにそういう状態と言えるのではないでしょうか。

時間があまりないので、少し駆け足で紹介していきます。

この最後の章を読む限り、小熊秀雄の詩とは、小熊秀雄の詩とは何か…1~3章までに語られていることが、再確認されています。

・絶望とは小熊において、すさまじくも明るい哄笑の構造をそこに構築すべき陣地なのだ。

・哄笑が描きあげるのは、ひとつの反世界だ。反世界への志向であるといってもよい。

・自立する無産者の犇めく世界の像。精神のプロレタリア性

・その哄笑が深い真実性に貫かれ剛直でありえているわけは、それが詩人の内部にひそむ存在の原始から噴きあがってくるがゆえになるのだ。

・そのことによって、激烈なほどの自己否定力をおび、精神におけるブルジョア的所有の形態を破壊するからだ。

・だからこそ、小熊の詩は《真理の透徹性と純潔性》をめざすことができた。

小熊秀雄の小説批判とは…

・小説を空想力の所産であるとはっきりのべ、それは現実からの飛躍をともなわなければならない。

・絶望の情念に閉じこもることによって想像力を衰弱させつつある小説家を、彼は批判するのだ。

・その《微温的な精神》の状況のうちに、小熊は小説家たちの自己欺満を見るわけだ

そして中野重治のエッセーを読んでくれたなら、

・小熊における小説家批判の方向というものが、文学の領域にとどまらず、知識人一般をふくんだ時代の思想的頽廃にはっきりと向けられていた。ということがわかるでしょう。

そして『死霊』を書いた戦後の代表的な作家、埴谷雄高氏のえがく「自由」について、小熊秀雄はどう評価しただろうか、と思いを巡らしている。

小熊秀雄は日本の「プーシキニスト」に賭けた。プーシキニストとは、19世紀に活躍した、ロシアの詩人、アレクサンドル・プーシキンの愛好家ですね。ニコライ1世の強権的な専制政治の圧政下、検閲や発禁処分など言論への弾圧に反発した。

《現実を無媒介にとらえる》…ここに書かれているフィッシャという名前は、19世紀前半に興ったドイツ観念論の哲学者、ヘーゲル学派の第二世代のクーノ・フィッシャーのことと思われます。

存在の原始・民衆の原イメージから立ちのぼるその直接性にもかかわらず、彼はついにその窓の外に現実を超え出ていくための反世界を組織しえなかった…そうですね、小熊秀雄が理想とする社会の実現には至らず、革命は解体され、日本は暗黒の時代へと突き進んでいく。

しかし「反世界」を冀求した。強く願い求めた小熊の作品や精神は後世に残っている。この旭川にも残っています。

「彼はつぎのような言葉によって窓の外へと自分をおし出しながら、そこで力つき原始の自由へ回帰する。」最後に引用された詩は詩集『飛ぶ橇』の「死界から」の部分です。

「自由」とは、「意識された必然」である死から「反世界」の方式で、生の感動を導き出し、その感動に答えるほどの高さへ、「意識された必然」である自由の窓へ向かっていく光とそうしなければ肉体は滅びて、蛆虫を生かすに過ぎないという闇を、この詩の短い部分で表している。

以上、高野斗志美先生が書かれた、「哄笑の構造・反世界への冀求~小熊秀雄小論」 本文を最後まですべてご紹介させて戴きました。最後に、この論が書かれた時代について、少しだけお話をさせて戴きます。

この「存在の文学」本が発行されたのは1968年ですが、昨年の10月の現代詩手帖は「1968年特集」でした。伝説の天才詩人、帷子耀さんが50年ぶりに詩の世界にもどってきて、詩集を出版された、まさに事件が起きたわけです。帷子耀さんが活躍されていた中学生の頃、1967年に山崎博昭という学生が機動隊に殺された。佐々木幹郎氏が「死者の鞭」を書き、帷子さんも「君の死は、あくまで君の孤の死だった筈だ」という詩句の「10月の裸形」という衝撃的な作品を書いています。私は作品にものすごく感動して、2018年19年の現在と、50年前の1968年との温度差を、果てしなく感じました。

それから昨年は筑摩選書から、「1968」(四方田犬彦氏・福間建二氏編)という素晴らしいアンソロジーが出されました。文学はかつてなく輝いていた時代、1968年から72年まで、実験の時代の文学アンソロジー、いま手元にこの「文学」がありますが、いったいどういう年だったのか、四方田犬彦氏が書かれた、この中の一文を読ませて戴きます。

「1967年に入ると、学生運動の 火はいよいよ燃え盛り、佐藤首相外遊を阻止せんとする。学生たちは、羽田で熾烈な闘争を行った。山谷(さんや)と釜ヶ崎では、さらなる暴動が勃発した。中国の文化大革命はいよいよ激烈さを増し、アメリカでは大規模な黒人の異議申し立て運動が生じた。みずからを守る暴力は知性であると、マルコムXが宣言した。世界のいたるところで、抵抗のための暴力が露出していった。かくして世界は1968年に突入していった。1968年から半世紀を迎えた現在、わたしは破壊への情熱が渦巻いていたあの時期の文学のことを思い起こしている。詩が叫ばれ、短歌が詠まれ、小説が執筆された。誰もが難解にもかかわらず、いや、難解さゆえに評論や思想論を読み解き、喫茶店のなかで真剣な討議を重ねた。実験的であること、前衛的であること、そしてアンダーグラウンドであることが、文学と芸術の基準だった。とはいえ怒ることはたやすくとも、怒り続けることは難しい。1970年に日米安保条約が更新されしばらく経つと、あらゆる面において急速なる失速状態が始まった。時代の興奮がひとたび去ってみると、そこにはゴミだらけの廃墟だけが残されているばかりだった。高度消費社会が実現されつつあり、その虚飾のなかで廃墟は美しく輝いていた。」

詩が叫ばれ、短歌が詠まれ、小説が執筆された。喫茶店のなかで真剣な討議を重ねた。つまり1968年というのは、激動の時代であり、体制と戦う運動が全世界で展開された時代であり、「しゃべり捲くる」ことが、許されていた時代です。文学がもっとも輝いていた、多くの文学者・知識人がしゃべり捲る時代だった。

だからこそ、高野先生は、その1968年という時代の中で、小熊秀雄を書いたのだと思うのです。小熊秀雄は「しゃべり捲くる」ことが「許されない」状況の中で、しゃべり捲っていた。その作品は現代も生き続けており、資本主義社会にケンカを売っている。

1968年の状況とは違って、小熊の時代は、他の文学者・知識人たちは、だんだん発言することができなくなっていった。しかし、小熊秀雄はそんな状況の中で、しゃべり捲くれと、書いたんだ、というメッセージがくっきりと浮かび上がってくるように思えます。

そして1970年以降は…あらゆる面において急速なる失速状態が始まった。高度消費社会が実現されつつあり、その虚飾のなかで廃墟は美しく輝いていた…。これは先程の高野先生の論で、小熊秀雄が、「存在の原始・民衆の原イメージから立ちのぼるその直接性にもかかわらず。彼はついにその窓の外に現実を超え出ていくための反世界を組織しえなかった。」

という文章と重なりますね。とても、物凄く切ない想いが致します。

高度消費社会、つまり現代、《所有》に社会が占領されていく。だんだん飼いならされていった、と高野先生はそういう言葉で仰っていたと記憶しているのですが、そうなることを、1968年の段階から高野先生は、予測していた。妥協の連続だ…という言葉を、しみじみと、遠くを見る瞳で仰っていたなあ、と思い出します。

だからこそ、その〈所有〉に〈欠如〉で決闘を挑む。プーシキンですね。〈欠如〉の意識を〈虚無〉への志向へ変貌させる。自由を獲得する、という着想が生まれたのではないかと、私はそのように考えております。

いま、私たちの生きる資本主義社会は〈所有〉の社会、〈所有〉することが存在の当然の意義のように感じられている。先ほどのサルトルのジュネですね。〈所有する〉ことを基準に法律も整備され、善悪が定められています。しかし、果たしてそれだけで本当にいいのか? その資本主義社会の常識から逸脱した視点から、人間の存在を真に考えるということを、私たちはどれだけ行っているか、それは文学や哲学や思想の仕事の中でしっかりと行われるべきなのではないか、ということを、高野先生が教えてくださった。そんなふうに、私は、読ませて戴きました。資本主義社会の、〈所有〉に、魂を奪われた世界で、〈欠如〉を、存在の意味に変貌させようとした。一人の詩人がいた。旭川ゆかりの詩人、小熊秀雄

そしてその存在について、火の出るような熱い評論を書く、文芸評論家がいた。存在とは何かということを、真摯に、哲学の言葉で、追究し続けた、文芸評論家高野斗志美が、この旭川にいたんだ、ということを今日はお話をさせて戴きました。

私は大学時代からそれ以降も、高野先生から文学を習い、そして詩を書いておりますが、へたくそなもので、最先端の詩の流行にはまったく、追いついていないと思いますし、そんなものとは関係のないところで、今日お話ししたようことを、実作や活動に生かして、真に存在とは何かという問題に迫った取り組みを目指したいと、結果はともあれ、試みることはできると思いながら、今後も精進して参ります。

詩誌「フラジャイル」のほうで、同人の皆さんと切磋琢磨しながら行って参ります。今日この会場でも何冊か販売を致しておりますので、ご興味のおありの方はぜひ手に取ってご覧戴けましたら幸いです。

最後にもう一つだけ、ご紹介をさせてください。旭川大学学長の山内亮史先生が、五木寛之氏の小説「青春の門 第八部風雲篇」の大変熱い解説を書いておられます。ここで、小熊秀雄の詩「若い薔薇へ」が引用されておりますのでぜひご興味おありの方はご覧戴ければと思います。ご紹介をさせて戴きます。

本日はお忙しい中、会場へお越し戴きまして、誠にありがとうございます。小熊秀雄実行委員会の皆様に、今回、高野斗志美先生のことをお話させて戴く貴重な機会を戴きまして、心より感謝申し上げます。

小熊秀雄の生きている時代のこと、そして今日お話しした1968年のこと、そしていま私たちが生きている2019年という時代に、私たちはどう対峙して行くべきなのかということを考えながら、今後も活動に取り組んでいきたいと思います。

最後までご清聴戴き、誠にありがとうございました。