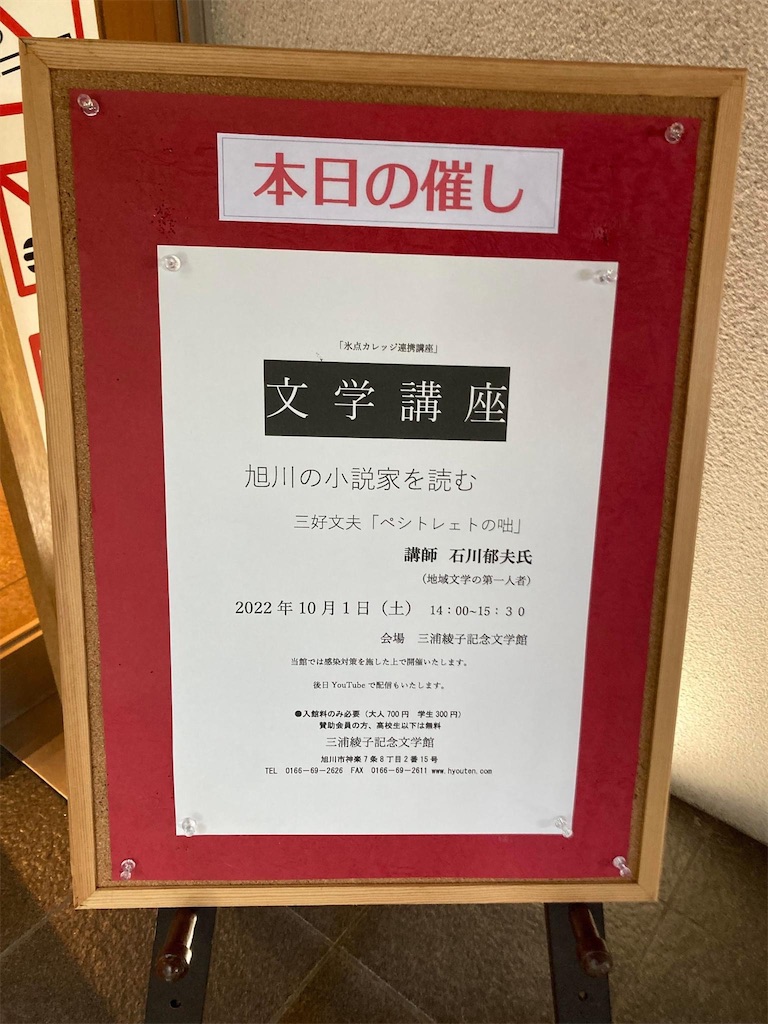

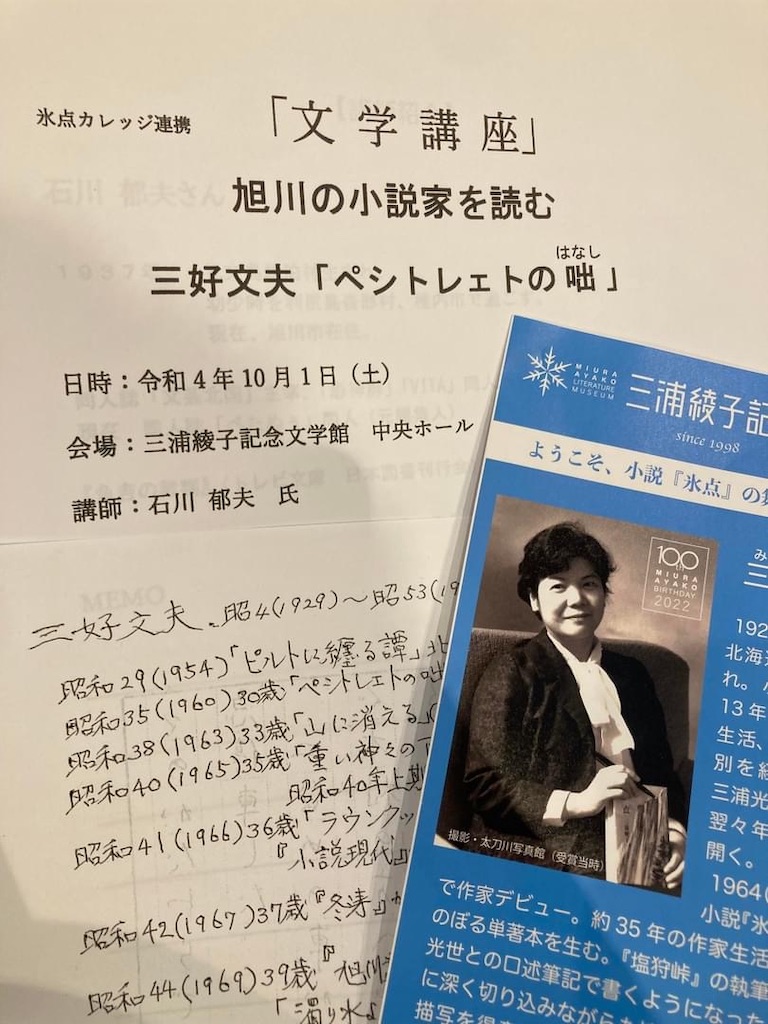

■10月1日(土)、三浦綾子記念文学館にて、「文学講座~旭川の小説家を読む~三好文夫『ペシトレェトの咄(はなし)』」(講師:石川郁夫)。久しぶりに石川郁夫先生のお話を聴くことができました。

「《いまは差別なんかない》という論理に身をまかせ、過去の罪業を忘れ、のうのうと現在を生きていこうとする私たち日本人のずるがしこいプラグマティズムをはげしく告発し、その頸さによって作家の自立をかちとった」(高野斗志美)

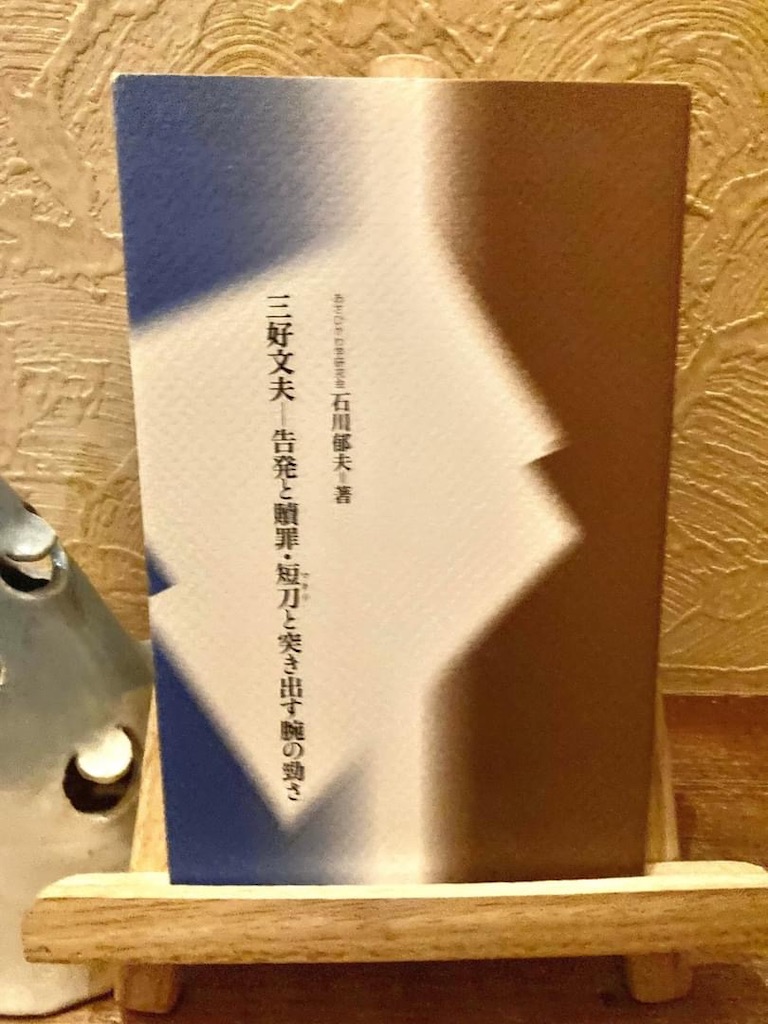

アイヌの問題を日本の問題として死ぬまで追及した一人の小説家・三好文夫。石川先生と平泉美智子さんによる『ペシトレェトの咄』(1960年)の朗読。『ラウンクツの女』(1966年)、『重い神々の下僕』(1965年・直木賞候補)の作品紹介、旭川市常盤公園の北海道開拓記念碑『風雪の群像』のエスキースへ三好文夫が彫刻家・本郷新に送った「公開状」論争のこと。林美脉子さんが昨年、詩集『レゴリス/北緯四十三度』 に書いた、年内にも解体される百年記念塔の問題について、ウポポイや川村記念館、今年没後100年の知里幸恵関連イベントのことについても、深く考えさせられました。石川先生の「三好文夫が生きていたら何て言ったか…」「作家がイメージを言葉に置き換えて書いた作品を読むのがすべて」「作品を鑑賞し、皆さんそれぞれの中で作品が生まれる」という言葉が深く心に残りました。